Государственный музей истории российской

литературы имени В.И. Даля

Отдел «Музей истории литературы ХХ века»

Зубовский бульвар, 15 стр.1, 4 этаж. Постоянная экспозиция.

Вопросы очного тура

вопросы категории 10-11 класс

1. В 1925 году СССР принял участие в Парижской Международной выставке декоративных и промышленных искусств. Оформление и наполнение выставочного павильона доверили выдающимся деятелям культуры. Среди них был соратник Владимира Маяковского по ЛЕФу (Левому фронту искусств), автор группового снимка с поэтом, находящегося в желтом зале. Их с Маяковским работа была отмечена серебряной медалью выставки.

В 1930-е этот человек оформлял экспортный журнал, который представлял зарубежной публике достижение СССР. Журнал находится в одной из комнат Андрея Платонова. Напишите его название.

В 1930-е этот человек оформлял экспортный журнал, который представлял зарубежной публике достижение СССР. Журнал находится в одной из комнат Андрея Платонова. Напишите его название.

2. В экспозиции А. Платонова находится книга стихов другого участника объединения ЛЕФ, Бориса Пастернака. Сквозь лирическое повествование книги прорываются отзвуки событий революции и Первой мировой войны: хотя книга издана в 1922 году, большая ее часть написана весной-летом 1917 и рассказывает об этом периоде времени.

Найдите книгу и напишите ее название.

В зале, посвященном истории дома, найдите благотворительный плакат, который отражает реалии, связанные с Первой мировой войной. Он нарисован отцом Бориса Пастернака, Леонидом Пастернаком. Напишите, на что должны были пойти собранные благодаря этому плакату деньги.

Найдите книгу и напишите ее название.

В зале, посвященном истории дома, найдите благотворительный плакат, который отражает реалии, связанные с Первой мировой войной. Он нарисован отцом Бориса Пастернака, Леонидом Пастернаком. Напишите, на что должны были пойти собранные благодаря этому плакату деньги.

3. Издательство Зиновия Гржебина стало своеобразным «ковчегом», на котором в 1920-е спасалось русское книжное дело. Гржебин выступил с инициативой создания частного зарубежного издательства. При материальной поддержке со стороны Госиздата оно должно было обеспечить духовной пищей страдающего от бумажного кризиса советского читателя.

В 1919 году в петербургском филиале издательства Гржебина вышла книга — вавилонский эпос «Гильгамеш». Ее вы сможете найти в зале, посвященном истории дома. Введение к ней написал известный востоковед, жилец дома на Зубовском, 15. Напишите имя и фамилию этого человека.

В 1919 году в петербургском филиале издательства Гржебина вышла книга — вавилонский эпос «Гильгамеш». Ее вы сможете найти в зале, посвященном истории дома. Введение к ней написал известный востоковед, жилец дома на Зубовском, 15. Напишите имя и фамилию этого человека.

4. В авангардные 1920-е художник Лев Жегин, сын архитектора Федора Шехтеля, основал традиционалистское творческое объединение. Снимок участников этого объединения представлен в одной из горизонтальных витрин экспозиции «Зубовский, 15». Оно получило название в честь холма, на котором стоит Троице-Сергиева Лавра.

В 1930 году неподалеку от Лавры обрел новый дом музей, изначально располагавшийся по адресу Смоленский бульвар, 8. Найдите в экспозиции афишу этого музея.

Напишите названия объединения и музея.

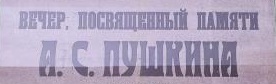

5. В 1937 году по всей стране пышно отмечали столетие со дня гибели А.С. Пушкина. Готовясь к пушкинскому юбилею, М.А. Булгаков взялся за создание пьесы о «солнце русской поэзии». Писать пьесу он начал вместе с жильцом дома на Зубовском, 15: врачом, литератором, исследователем биографии Пушкина. Его фамилия фигурирует в тексте афиши:

6. Для современников Булгаков был, прежде всего, театральным автором. Впервые в качестве драматурга он выступил в 1920 году. В экспозиции, посвященной писателю, найдите театральную программку от 3 июня 1920 года, раскрывающую информацию о его театральном дебюте.

Напишите, в каком именно городе состоялся дебют.

Известно, что, находясь в этом городе, Булгаков создал пять пьес, четыре из которых шли на местной сцене. Однако сам Михаил Афанасьевич, видимо, не считал некоторые из них достойными звания «пьес».

Напишите, сколько, по утверждению самого Булгакова, он поставил пьес в 1920 году. Ответ найдете в автобиографии на столе писателя.

7. «А кому сегодня плакать

В городе Тарусе?

Есть кому в Тарусе плакать —

Девочке Марусе.

Опротивели Марусе

Петухи да гуси.

Сколько ходит их в Тарусе,

Господи Исусе!», —

писал в стихотворении «Городок» Николай Заболоцкий. Поэт провел в Тарусе последние два лета жизни. Наряду с Цветаевой, Паустовским, Надеждой Мандельштам, он стал частью истории этого небольшого города в Калужской области. О встрече с Заболоцким в Тарусе рассказывает стихотворение Давида Самойлова. Оно было напечатано в альманахе, выпущенном Калужским книжным издательством. Обложку книги украшают фамилии лучших литераторов своего времени, отвергнутых центральными журналами и издательствами. Найдите этот сборник в экспозиции и напишите его название.

В городе Тарусе?

Есть кому в Тарусе плакать —

Девочке Марусе.

Опротивели Марусе

Петухи да гуси.

Сколько ходит их в Тарусе,

Господи Исусе!», —

писал в стихотворении «Городок» Николай Заболоцкий. Поэт провел в Тарусе последние два лета жизни. Наряду с Цветаевой, Паустовским, Надеждой Мандельштам, он стал частью истории этого небольшого города в Калужской области. О встрече с Заболоцким в Тарусе рассказывает стихотворение Давида Самойлова. Оно было напечатано в альманахе, выпущенном Калужским книжным издательством. Обложку книги украшают фамилии лучших литераторов своего времени, отвергнутых центральными журналами и издательствами. Найдите этот сборник в экспозиции и напишите его название.

8. К началу 1930-х Осип Мандельштам стал изгоем литературного мира. Все же, по воспоминаниям Надежды Мандельштам, жены поэта, в то время еще находились редакторы, «которые “что-то протаскивали”». Так, благодаря стараниям редактора Цезаря Вольпе, в журнале «Звезда» появилось мандельштамовское «Путешествие в Армению».

Найдите публикацию в зале поэта. Тексту Мандельштама в журнале предшествует текст его друга, писателя, в конце 1930-х не раз дававшего приют нелегально приезжавшим в Москву Осипу и Надежде. Напишите имя и фамилию этого человека, а также название улицы и номер дома, в котором останавливались у него Мандельштамы.

Найдите публикацию в зале поэта. Тексту Мандельштама в журнале предшествует текст его друга, писателя, в конце 1930-х не раз дававшего приют нелегально приезжавшим в Москву Осипу и Надежде. Напишите имя и фамилию этого человека, а также название улицы и номер дома, в котором останавливались у него Мандельштамы.

9. В дореволюционной России доступ в высшие учебные заведения был ограничен по половой, религиозной и классовой принадлежности. Для обхода существовавшей системы энтузиасты всеобщего образования создавали специальные просветительские организации, которые могли посещать все желающие. В экспозиции «Зубовский, 15» найдите афишу, приглашающую слушателей на лекцию в одно из таких учебных заведений.

Напишите, как оно называлось.

После революции 1917 года необходимость в подобных организациях постепенно отпала, они уступили место учебным заведениям нового типа, служившим дополнительной «промежуточной» ступенью между школой и ВУЗом.

Напишите название таких учебных заведений. Оно фигурирует на одном из «профсоюзных» плакатов на Литературном бульваре.

Напишите, как оно называлось.

После революции 1917 года необходимость в подобных организациях постепенно отпала, они уступили место учебным заведениям нового типа, служившим дополнительной «промежуточной» ступенью между школой и ВУЗом.

Напишите название таких учебных заведений. Оно фигурирует на одном из «профсоюзных» плакатов на Литературном бульваре.

10. Важную роль в системе советской пропаганды играла печать. Обращаться напрямую к конечному потребителю информации помогали многочисленные профессиональные и тематические издания, над которыми работали лучшие писатели своего времени. Герои экспозиции «Писательской квартиры» зачастую оказывались связаны с изданиями железнодорожной тематики.

Сопоставьте, кто из литераторов:

- А) Отправился в командировку, чтобы написать рассказ для сборника «Люди железнодорожной державы»;

- Б) Работал в газете железнодорожников «Гудок»;

- В) Создал книгу про Туркестано-Сибирскую железную дорогу;

- Г) Опубликовал стихи с отсылками на греческую мифологию в журнале Юго-восточных железных дорог.

- 1) В. Шкловский;

- 2) А. Платонов;

- 3) И. Ильф;

- 4) О. Мандельштам.

Желаем удачи!